盧樹盈,是四川成都蒲江箭塔村一位地地道道的果農,雙手布滿老繭,常年與耙耙柑和泥土打交道;她只有小學文化,33歲才開始學打字、寫文章。而17年后,這個已經50歲、曾經“種水果賣水果的女人” 在2024年站上了中國民間文藝的最高獎“山花獎”的領獎臺。

17年間,盧樹盈發表了超過300萬字的文學作品,涵蓋長篇小說、網絡小說、劇本等不同體裁。最近,她受聘成為成都一所高校民間文學創作的特聘專家,這是她第一次走進大學的學術報告廳。

手上有老繭

筆下有山河

記者第一次見到盧樹盈時,她正在自家的耙耙柑果園里,看著她疏果的樣子,完全不像一位獲得中國民間文藝山花獎的作家,更像是一位熟練的果農。

這一天盧樹盈要受聘成為成都一所高校的特聘專家,她有點緊張。出門前,她拿出自己出版的兩本書,并寫下寄語:終身學習,一直在路上。

盧樹盈:高等校園我沒去過,很向往。我讀書少,對高等學院有一種崇拜,所以很緊張。

盧樹盈這次出門,是要去成都非物質文化遺產學院。只有小學文化的她,被這個學院聘請為民間文學創作的特聘專家。第一次講課,盧樹盈分享了自己的故事,“雨把我全身都淋濕了,有過路的人說,這個賣水果的人好可憐啊。但是我當時想我不可憐,因為我有書,我剛才看了本多好的書啊,我精神富有。”

2024年,盧樹盈的作品《箭塔村故事集》,獲得第十六屆中國民間文藝的最高榮譽——山花獎。在領獎儀式上,盧樹盈特別激動,只有小學文化的她,白天守著水果攤,夜晚伏案寫作,堅持了整整17年。這份榮譽,見證了盧樹盈一個普通人夢想成真的美好時刻。

盧樹盈:我是小學生,是普普通通的農民。我從小就喜歡聽故事、講故事,33歲才開始寫故事。那時候生活特別艱苦,我的手上都是老繭和裂口,但是我熱愛民間文學,想把口口相傳的故事記錄下來,我想用心去聆聽新時代的變化,書寫真善美。

為女兒拿起筆

為父親寫人生

1996年,盧樹盈嫁到四川蒲江縣箭塔村和丈夫王勇一起務農。那時因為生活窘迫,夫妻倆想到市場上賣水果多賺點錢,從此,兩個人每天推著車趕集,起早貪黑,十分辛苦。

2008年,盧樹盈33歲,她的女兒讀小學一年級。有一天,女兒有一道題不會做,讓她輔導。她拿著作業本看了又看,怎么也不會做,這讓她深感到羞愧。她開始思考自己的人生,難道要一輩子都這樣過下去嗎?后來,盧樹盈做了一個決定,她要努力學習寫作,想給孩子做一個榜樣。

那一年,盧樹盈33歲。那時她和丈夫每天都要趕集賣水果,凌晨4點多起床,要忙到晚上七八點才能回家。當盧樹盈提出想買電腦用來學習寫作的時候,她丈夫十分反對。

盧樹盈丈夫 王勇:買電腦寫作,這要花錢要耽誤時間,肯定會影響家庭收入。那時我們的目標,除了想掙錢就是想掙錢。

盧樹盈再三保證不會耽誤生意,她丈夫終于勉強同意購置一臺電腦。然而僅有小學文化的她,連最基本的拼音輸入法都要從頭學起,她買了一本新華字典,開始查開始學。

每天,盧樹盈賣完水果忙完家務之后,就一頭扎進寫作,從4個小時打10個字,到后來能夠幾乎不看鍵盤“盲打”。她把作品發到網上貼吧里。網友的反饋給了她極大的信心。“我寫出來,網友看了就能給反饋,達到一種心靈的共鳴。”

那時,盧樹盈的丈夫覺得一個種水果賣水果的農村婦女搞寫作,這件事就是一個笑話。

盧樹盈:他說你寫的都是垃圾,如果別人看了,不是笑話你,是笑話我。他每天晚上打麻將,他出門我就寫,如果他回來發現我寫,就把網線給我拔了。

雖然困難重重,但是盧樹盈還是偷偷堅持著。在她寫作的第三年,盧樹盈發表第一篇作品《草原上的婚禮》。

盧樹盈:我感覺就像做夢一樣,拿了一本給我父親看,說這是我寫的故事,他就好高興。

盧樹盈視父親為偶像,敬佩他一生坎坷卻永不放棄的精神。2018年父親病危時,她決心在父親離世前完成以他為原型的小說。為此,她白天賣水果,下午陪護父親,晚上寫作到凌晨兩三點,每天只睡三個小時。

盧樹盈:那是心靈上的疲憊跟壓力,我父親生病了,我要掙錢擺攤賣水果,我女兒要讀書。生活要繼續,還要寫作,這些壓力一起壓在身上,真的很大。一直寫,我有一天擺攤看什么都暈,醫院一查是腦血管收縮,在家里面躺了五六天,什么都不能看。

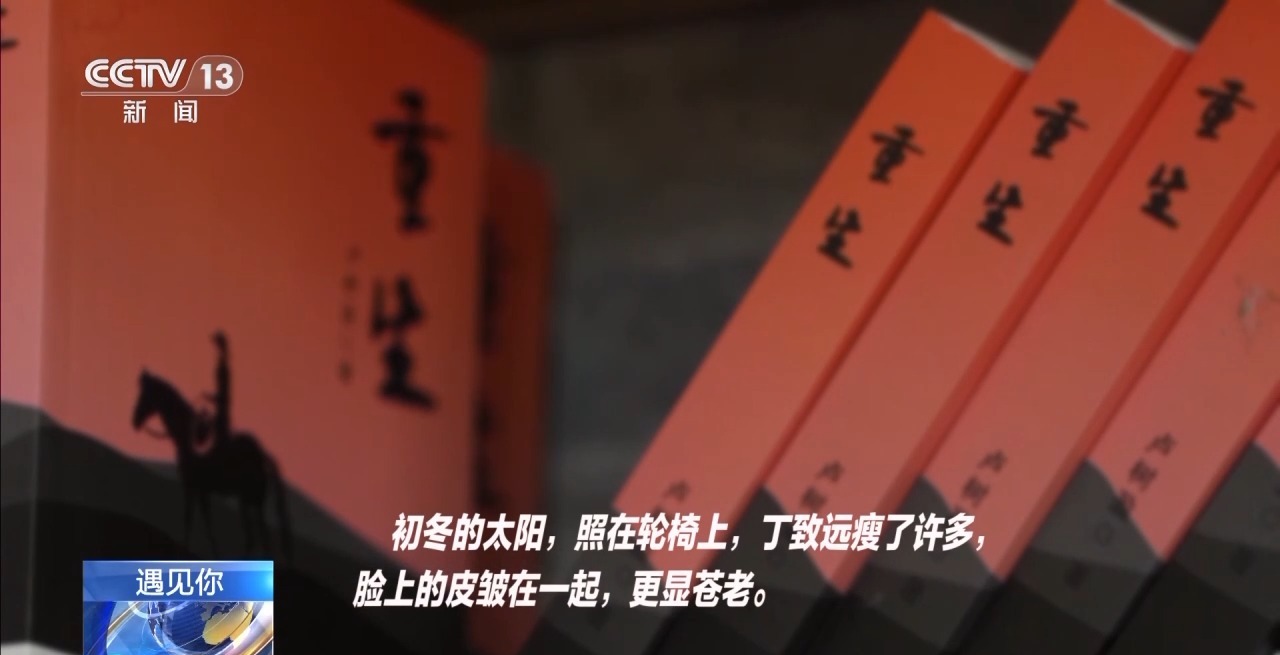

一年之后,盧樹盈的第一部長篇小說《重生》出版。

盧樹盈介紹,書里面有父親的故事,也有全家人的故事,從1950年寫到2017年。

在這本書中,她描述了父親病重的情景:

初冬的太陽,照在輪椅上,丁致遠瘦了許多,臉上的皮皺在一起,更顯蒼老。因為一直待在家里,他的臉色慘白,露出一絲凄涼。丁致遠突發奇想:“我要去趕集。” “到市集要走三里多路,輪椅又笨又重,你不能去。” “不,我就要去,必須去。”

深入骨髓的倔強,在這一刻發揮得淋漓盡致。坐在輪椅上的丁致遠,對唐清香揮起了拳頭:“如果你不帶我去趕集,我就打死你。”

盧樹盈:他當時小腦萎縮,但是我侄女讀給他聽,聽到好玩的地方他就笑,聽到不好的地方他就哭 。雖然他不能認字了,但他聽懂了。

2019年,在盧樹盈的第一部長篇小說出版的一年之后,她的父親病逝。

用熱愛書寫人生漫長

用文字點亮鄉村希望

在盧樹盈的記事本寫著這樣的一段話:“如果這件事情很苦,你咬牙能堅持多久?也許十天,一百天,反正不會太久,但你喜歡做這件事情,那就不是堅持,比如我喜歡寫作,感覺快樂,十多年一晃而過,真的很快。”從這段話可以看出,寫作是她在艱苦的生活中慰藉自己的方式。對于盧樹盈來說,“唯有熱愛可抵歲月漫長”。

而自身的成長也讓她意識到,心靈的豐富對于人的一生真的很重要。2019年開始,在創作之余,她在當地的支持下,修建了鄉村作家工作室,為村里的孩子們開辦了公益寫作課,她想讓箭塔村的孩子們也能感受到閱讀和寫作的美好。

盧樹盈的工作室坐落在箭塔村臨溪河畔,由她原先經營的民宿改造而成。如今,她一邊打理果園,一邊堅持創作。眼下正值耙耙柑的疏果季,每天下地前,她總要打開手機中的聽書軟件,一邊勞作一邊聽書,是她多年的習慣。“只是干活太安靜了,聽聽書也好。平時能看書的時間少,聽書就比較方便,我最近都在聽茅盾文學獎的作品,今天聽的是《秦腔》。”

盧樹盈可以在作家與果農的兩個身份間自如切換。無論是在果園里疏果還是給小菜園施有機肥,她都是那么興致盎然,一個小西瓜剛剛結果,她就記錄下來,期盼著收獲的那一天。她告訴我們隨手記錄是她的習慣,平時看到、聽到有意思的事,或者突然閃現的靈感,她都用手機記下,這些都是她寫故事的素材。

盧樹盈:有一些點子可能放兩三年,突然間又想到了,我就把它寫出來。

除了寫作和當果農,盧樹盈還有一個身份就是寫作公益課的老師。從2019年開始,六年來,盧樹盈的寫作公益課開辦了近五十場、總共有七八千人次參與。

她的寫作公益課給學員帶來了哪些變化?學員陳牧希羽介紹,自己的作文分高了,膽子變大了,故事也能講好了。

曾經最反對盧樹盈寫作的丈夫,如今卻成了她公益課最堅定的支持者。他不僅積極參與課堂互動,更儼然成為她的得力助手。而盧樹盈的夢想仍在延伸——她渴望走進更多村莊,收集鮮活的民間故事;她更希望潛心打磨,完成手頭正在創作的兩部新書。

盧樹盈:以前我想是一年把它完成,后來感覺一年不行。我要兩年三年或者五年,慢慢去寫去沉淀,因為好作品是能夠流傳下去的,你的作品不好,就大浪淘沙淘掉了;你的作品好,就能往下流傳。人嘛一輩子總要留一點東西,有意義的東西,別人看了以后覺得這個作品我能夠收獲點東西。

種下一棵寫作的樹

走出自己的豐收之路

果農和作家,盧樹盈的這兩個身份本質上其實是相通的,都是從播種到耕耘再到收獲。2023年,盧樹盈的女兒從西南財經大學畢業,盧樹盈以作家身份受邀出席女兒的畢業典禮,為女兒拿起筆的母親,成了女兒的驕傲和榜樣,這何嘗不是盧樹盈人生的另一場大豐收。

寫作是對思想的記錄,對情感的撫摩,對心靈的審視,對世間況味的品酌。寫作沒有門檻,也不是非要得獎才算成功,哪怕只是像那個小朋友說的,“分高了,膽子大了”,也很了不起。盧樹盈的故事再一次證明,有路在走,有筆在手,自己的故事,就可以自己書寫。

(來源:央視新聞)