□ 廖倫濤

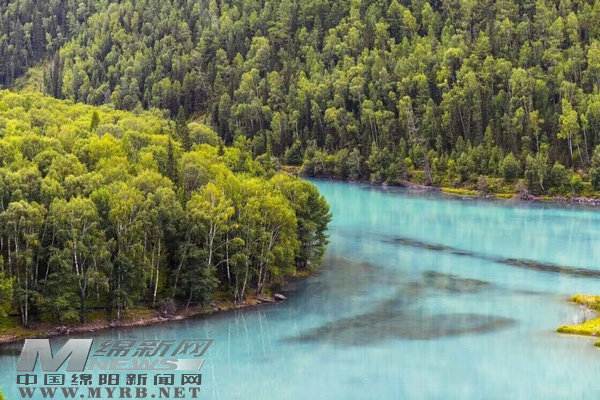

童年的家鄉,一入盛夏,遼闊的夜空下,鳥兒飛速掠過,恍惚若夢境。當田間草叢與麥秸的清香漫溢開來,昆蟲們便陡然蘇醒——鳴聲四起,蓋過風聲、雨聲、小溪的潺潺流響。仿佛每只生靈都是自然的抒情大師,胸中攢滿了綿密情思,不酣暢傾瀉一場,便覺憋悶難抒。于是吱吱、唧唧、啾啾,眾多蟲聲交織成網,譜就夏夜深情的合唱,一聲聲、一浪浪,如歌似訴,繁美繽紛,直教人心神清透。

這美妙的蟲吟,凝萃了天地靈氣,彰顯著生靈的蓬勃意趣。幼時的我曾好奇循聲捉拿那些小生命,剛俯身草間,近旁的鳴叫聲便驟然而止,遠處卻仍有斷斷續續的啼叫聲;待轉身離去,近處又響起細碎的和鳴,與遠方伙伴呼應成新的樂章。那時便懂了:這些靈動的小生命,亦如人般,偏愛自由寧靜,容不得打擾。

此時,總少不了青蛙來湊趣。在月光下撥開草叢,忽見小青蛙“嗖”地躍入水中,濺起晶瑩水花;不久又探出水面,鼓著眼睛望人,“呱呱呱”叫個不停,滿是頑皮。

蟲鳴的淵源,最早可溯《詩經》“季夏之月,蟋蟀居壁”的記載。蟋蟀,這善鳴的精靈,又名蛐蛐,早入文人詩懷——王維寫“雨中山果綠,燈下草蟲鳴”,陸游吟“蟋蟀獨知夏令早,芭蕉正得雨聲多”,千年光陰里,蟲吟如小夜曲般流淌,浸潤著農耕文明的血脈。唧唧蟲聲自古至今,聽來不僅清耳明目,更教人淡泊如水,于暮色里靜思,心若苔痕般安寧。

沒有螢火蟲的夏夜,少了點詩意。宇宙中星系爆炸的璀璨,與暗夜里螢火的微光,原是同等動人的美。螢火蟲雖不鳴唱,卻似人們藏在暗處的靈魂——害羞、敏感,卻始終發光。它們從生到滅,未曾止息,白日隱于喧囂,夏夜卻“提著燈籠”穿行:在幽藍的天幕下,于水邊、草地、田壟間劃出銀亮的弧線,時隱時現,忽東忽西,忽高忽低。我與弟妹們追至北門外桑樹林,躡手躡腳間,便捉得幾只入瓶,幽微的熒光,讓夜變得神秘而溫柔。

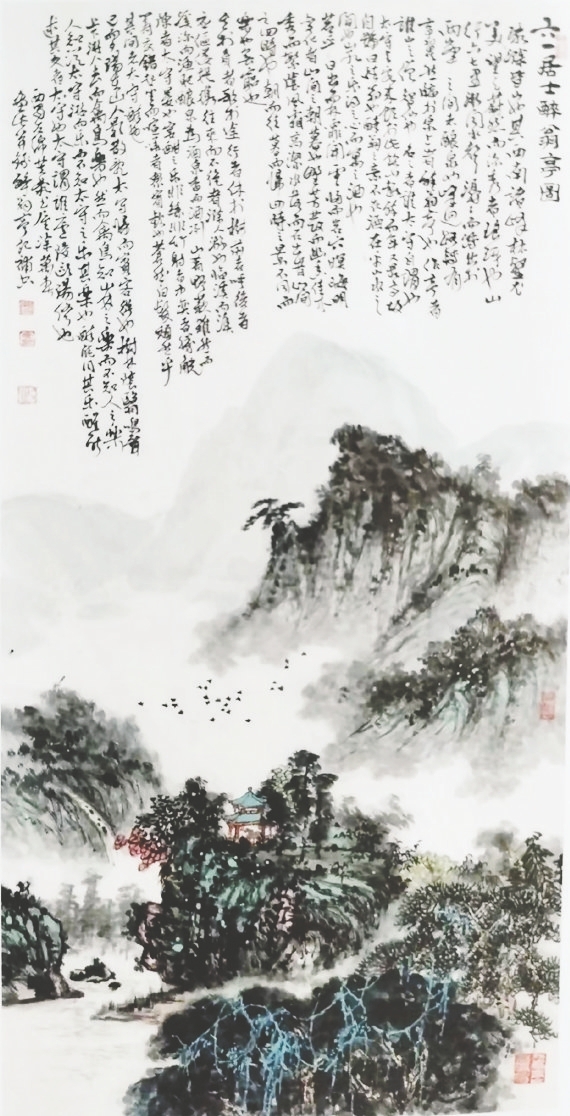

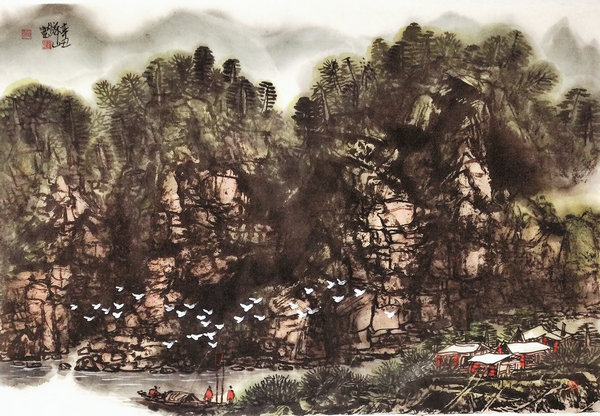

這樣的夏夜,該如何珍視才好?吟詩?作畫?或是與家鄉的風絮私語?

螢火蟲于孩童,是夏夜最夢幻的童話。這些自然的精靈,似“光影魔術師”,又似“銀河落人間”,不僅點亮黑夜,更在童年的心底播下對自然之美的向往。父母身為知識分子,惜護每一個小生命:平日不讓我們去外面亂跑,卻在“六一”兒童節前后,陪我們放飛捉來的螢火蟲。在老舊小院里,光點明明滅滅,漾著笑聲與歡喜。這童話如一盞小夜燈,白日里未必顯要,卻在我們低落時,悄然重燃希望,自帶治愈的力量。

多年來,走過千山萬水,銘記的風景卻漸次模糊。“水清魚讀月,花靜鳥談天”,每當晨昏漫步于熟悉的城市,站在時光深處回望,總有無盡幽思漫上心頭。

懷念故鄉的夏夜,懷念故鄉的蟲吟。

編輯:郭成