□田詩貴

兒時對文字與色彩的天然眷戀,在退休后化作一場盛大的生命邀約。我如歸巢的候鳥,扎進閱讀與寫作的世界,將它們織成生活的經緯線,在字里行間勾勒退休后的悠悠歲月。回首十年,光陰竟如白駒過隙,恍然從指縫溜走。對鐘情創作之人而言,閱讀與寫作本是一體——閱讀是細水長流的積累,是寫作的源泉,唯有博采眾長,方得筆底生花。

這十年,我讀完近五十部作品。莫言的文字如同一把鑰匙,打開了高密的文學秘境:《蛙》里時代境遇中的家庭悲歡,《檀香刑》中張力十足的民俗畫卷,皆讓我沉浸其中。中國歷史傳記文學亦如明鏡,《史記》里的秦漢風云,《萬歷十五年》中的明朝興衰,讓我觸摸到歷史的溫度。本土作家的煙火氣佳作,則讓我對腳下土地愛得更深。

重讀經典亦是重逢驚喜。指尖撫過《飄》泛黃的書頁,斯嘉麗咬著泥土發誓“明天又是新的一天”的畫面仍讓我心潮澎湃;《基督山伯爵》里艾德蒙·唐泰斯的復仇與寬恕,更讓我沉思人性的復雜。那些曾訂閱的《收獲》《人民文學》等雜志上的文章,如今再讀,似與老友重逢——少時讀情節,如今品心境,不同年歲的感悟在文字里交織成新的風景。

年輕時讀書如走馬觀花,偏愛跌宕情節與人物命運,忙碌生活讓許多內容隨歲月淡去。如今卸去重擔,方能靜心沉入文字深處。歷經生活沉淀,閱讀時多了份成熟與責任:不再止步于故事表層,而是透過文字探尋作者的靈魂。余華《活著》里福貴的堅韌,路遙《平凡的世界》中孫少平的奮斗,皆讓我在他人的故事里看見生命的光。閱讀于我,是心靈的淬煉,是歷史與藝術的對話,是詩畫般的精神漫游。

閱讀的種子在心底發芽,催生了寫作的渴望。寫作之路如登山:遙望山頂風光時滿心向往,踏上征程才知前路坎坷。有時靈感枯竭,面對空白稿紙如困于迷霧,焦慮得想放棄;有時誤入“深溝峽谷”,需反復推敲方能尋得路徑。但我明白,唯有在時光中堅守,在四季里適應,不斷積累、嘗試,才有望登頂。

當歷經艱辛完成一篇習作,放下筆的瞬間如釋重負。泡一杯茶,看陽光透過窗欞灑落,仿佛設計師審視自己的作品——雖非大師筆下的鴻篇巨制,卻也凝聚著自己的心血。那些深夜推敲的詞句、為一個比喻輾轉反側的時刻,皆是寫作路上的星光,照亮平凡的熱愛。

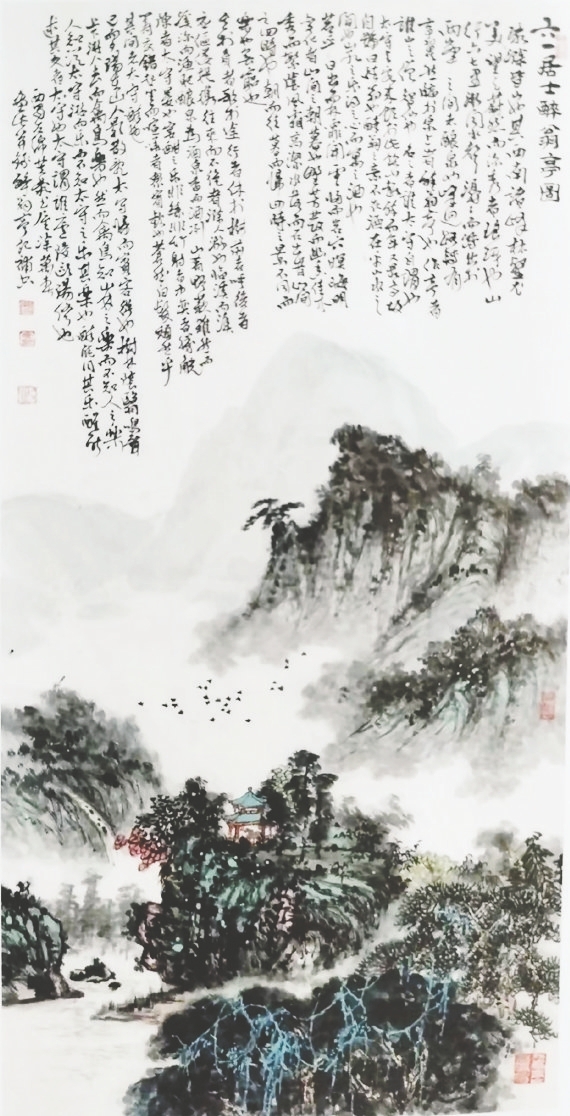

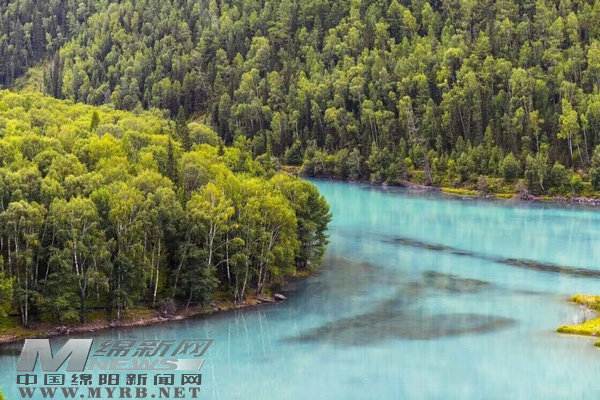

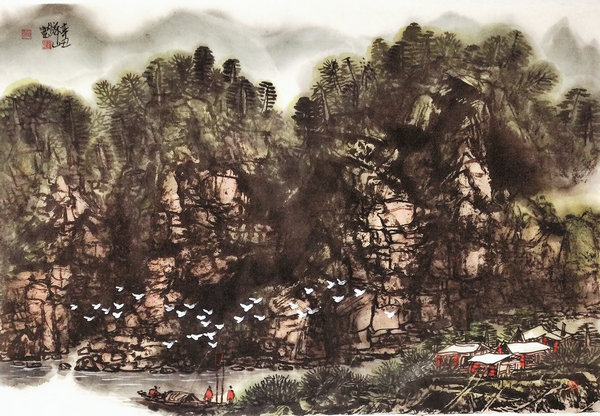

閱讀與寫作的魅力,在于對生活的熱忱。我踏上旅途,江南古鎮的青石板、華山之巔的云海,皆成靈感源泉。寫家鄉溪流時,書中的比喻讓文字鮮活;記旅行見聞時,融入的思考讓文章有了溫度。筆下的山水與情懷,既是對世界的觀察,亦是對內心的映照。

退休十年,二百多篇習作見諸媒體平臺,亦獲文學前輩認可。猶記第一次收到錄用通知時的欣喜,如見自己的孩子被溫柔接納。閱讀與創作,讓平淡的退休生活變得豐盈,讓有限的生命煥發出新的活力。這場與文字的相遇,是歲月饋贈的禮物,而我,愿在墨香中繼續書寫屬于自己的時光詩行。