成都市新都區泗義村,一場雨后,草木的氣息彌漫開來。

一棟農家小樓的二層,李明正坐在畫架前,眼睛盯著畫布上一幅還未完成的植物畫。四周灰色墻壁掛滿了畫作,地上散落著陶罐、顏料與木吉他。

李明自川音美術學院畢業后就來到泗義村

這位1990年出生于黑龍江大慶的畫家,自川音美術學院畢業后,帶著畫材住到這里。

泗義,一座未曾完全開發的川西平原村落,距離四川音樂學院新都校區不到20公里。樹木叢生、阡陌交錯,兼具城市邊緣的開放性與鄉土空間的包容性。

正是這樣一種“半鄉半城”的生態邊界,為畫家的創作提供了充足的呼吸余地與精神場所,也為藝術振興鄉村提供了另一份在地樣本。

泗義村“半鄉半城”的生態邊界,為畫家的創作提供了充足的呼吸余地與精神場所

自李明來了之后,這里陸續來了70多位藝術家,大部分是研究生。他們如同泗義村的植物,無需設限,無需引導,卻因土壤、水氣與陽光的合適,自然匯聚、生長、蔓延。

我一直覺得自己是個農民

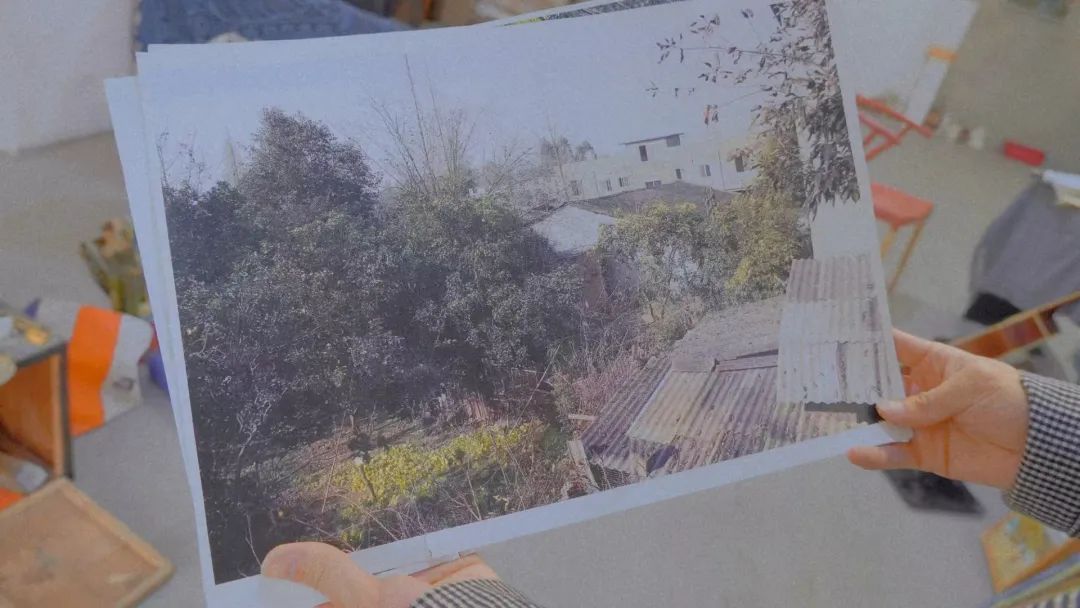

墻上最顯眼的一幅作品,李明畫了8年。近處的枇杷樹、中景的川西農舍、遠景的兩層磚房,構成一幅隨時間流動的村莊圖景。

一幅畫記錄了8年間村莊的變遷

特別引人注意的是遠景二樓的小窗,“那是張大娘家,他們習慣半夜煮宵夜,燈經常亮著。”李明站上后門臺階指給記者看。

作品沒有取名字,李明只是保存了近十張照片作為素材,“剛開始畫時那小洋房還沒建。”他試圖在畫布上固定“不變的東西”,卻又執著地捕捉變化。變與不變成了他創作的動力。

李明用畫筆與照片試圖捕捉村莊的變化

物質需求低,空間要求大,房租便宜是李明選擇泗義村的關鍵。在四川藝術職業學院兼職任教及日常辦畫展的所得能覆蓋日常收支。然而真正維系他扎根于此的,是村民的溫熱。

樓下傳來丁大娘的呼喚。這位60多歲的鄰居早已把李明當“兒子”。三年前,他租下丁大娘空置的兩層農舍。大娘女兒們不在身邊,李明便陪她擺龍門陣、照料家中的貓狗,做家務,甚至幫她在院中生火做叫花雞——結果泥巴裹雞燒著時一聲爆響,連地上都炸了個小坑。日子久了,大娘再不收他房租。“畫到凌晨四五點,丁大娘就煮碗白粥喊我吃早飯。”

相識多年,丁大娘(左)早已把李明當作自己的孩子

李明覺得自己就是個農民,“都需要往土地里扎根。”自打這幫藝術家來了,村口的老樹成了畫布,院壩變成雕塑展場,連田埂上的野花都成了藝術品。村民們背著鋤頭路過,也能停下來瞅兩眼畫,摸兩把木雕。

李明覺得自己是個“農民”,需要往土地里扎根

村委會相關負責人對這種形式很是看好。“村民可以近距離感受藝術魅力,甚至帶動部分村民嘗試創作,不僅提升審美意識,也為鄉村注入新的文化元素,形成新的文化互動模式。”

田埂邊枯絲瓜瓤都會帶回家

沿村中小路驅車十多分鐘,穿過梧桐林與野花地,便抵達雕塑家南希的工作室。由廢棄作坊改造的三層空間,像未完工的毛坯房,門洞填補的磚痕猶在。

南希在河塘邊撿的一株木頭,扛回家鑿成藝術裝置

一堵灰墻上赫然綻放著一朵手繪木槿花,這是南希在村里閑逛時,迸出的靈感。藍白花瓣如喇叭般怒放在磚縫間,碰撞出木槿的荒蕪與絢爛。

木槿花怒放在磚縫間

李明進門時,南希正在破椅子里酣睡。這位甘肅漢子來新都十多年,開口已是地道的四川話。李明惡作劇地拍醒他,兩人沿著未抹灰的水泥樓梯走上二層木雕工作室,地面滿是作品。最顯眼的光頭半身木雕,一支長丫枝綴著粉蝶拖垂至地——南希笑稱這個作品名為“異想天開”。

南希與李明相識多年

看到村民丟在河塘邊的一株木頭,南希都會扛回家鑿成藝術裝置,田埂邊有根枯絲瓜瓤,南希都會撿回家。

南希說,藝術應該把畫筆對準普羅大眾。鄉村,它的自然性、它的寧靜、它的泥土色彩、它的美的無害性,自然會涌到創作中來。

川音讀研時,南希在育英大橋下看到農戶養的一群鴨,鴨掌不停蹬水。又有一天在泥巴沱森林公園寫生,看到風中的茅草搖曳,于是兩個場景相嫁接,創作了作品《夏日雨后的黃昏》——一條淡紅色木片,形似長帆,實為一只修長的鴨子。他說,靈感就是這樣攢出來的。

《夏日雨后的黃昏》靈感來自看到農戶養的鴨群不停蹬水

泗義村相關負責人表示,李明、南希的這樣藝術家扎根村里,城鄉文化差距縮小,村里正計劃發展特色文化產業,如手工藝、民宿、藝術教育等,吸引更多藝術人才落地,讓這座川西村落成為鄉村振興的“藝術試驗田”。

若能一直這樣,又何必搬走呢

藝術群落尋找城市邊緣的棲息地,在中國當代藝術譜系中早有印記。北京的東村、圓明園,成都的玉林與藍頂,無不是藝術家們在都市近郊構筑的精神聚集地。新都的泗義村,正是這一傳統的延續與新生。

村中聚集了川音美系的眾多面

村中聚集了川音美系的眾多面。有在讀的,也有畢業已久的;有油畫系、雕塑系、國畫系的;有知名的藝術家也有默默耕耘的年輕人。

在鄉村振興背景下村落更具現實意義。業內人士指出,藝術家入駐不僅盤活了閑置農房,還帶動了鄉村旅游、文創產業等衍生經濟,為鄉村注入持續活力。

李明說,對許多藝術家而言,泗義村意味著未來的開始,這里既是創作胚芽萌發的沃土,也承載著柴米油鹽的全部生活。

泗義村鬧中取靜,煙火與詩意渾然一體

村居多年,李明和南希對世事漸不入心,唯有畫畫無法看淡。在這里除了低成本和自由度,還有一種隱士的理想:“鬧中取靜,輕松抵達風景,借用而不占有。”

六一兒童節后的第二天,下著小雨,李明在村中的“月澗星河”營地發起音樂派對。他在臺上唱起黑豹樂隊的《Don't break my heart》,臺下,丁大娘和幾位村民還有幾位畫家朋友在零星的雨點中拍照、鼓掌。

李明和村民、畫家朋友在零星的雨點中開音樂派對

“若能一直這樣,又何必搬走呢?”當被問及是否計劃搬走時,李明說這個肆意生長的村落,足以孕育藝術靈魂的千萬種可能。

(來源:新都區融媒中心)