治蜀興川七十五載 奮楫篤行鑄就輝煌

——新中國成立75周年四川經濟社會發展成就綜述

七十五載砥礪前行,七十五載春華秋實。75年來,在中國共產黨的堅強領導下,四川省委、省政府團結帶領全省人民,發揚勤勞智慧、敢為人先的優良傳統,搶抓機遇、真抓實干、開拓進取、砥礪奮進,深入踐行新發展理念,堅定不移推動高質量發展,全省經濟社會發展取得巨大成就,綜合實力大幅躍升,發展動能加速轉換,人民生活極大改善,如期與全國同步全面建成小康社會,實現第一個百年奮斗目標,以昂揚姿態奮力譜寫中國式現代化四川新篇章。

一、經濟發展邁上臺階,綜合實力顯著增強

山河錦繡,自有作為擔當。75年來,四川聚焦經濟建設中心工作和高質量發展首要任務,全力以赴拼經濟搞建設,從新中國成立初期的百廢待興,到“一五”“二五”“三線建設”初步奠定經濟發展的基礎,到改革開放、生產力得到極大解放,再到西部大開發、經濟進入高速發展快車道。黨的十八大以來,全省經濟進入高質量發展新階段,經濟規模不斷邁上新臺階,奮力書寫由經濟大省向經濟強省跨越的壯美篇章。

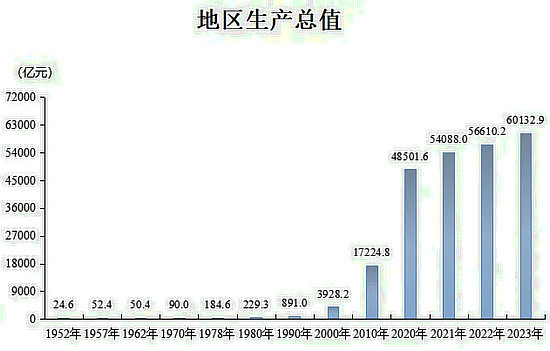

(一)綜合實力跨越提升

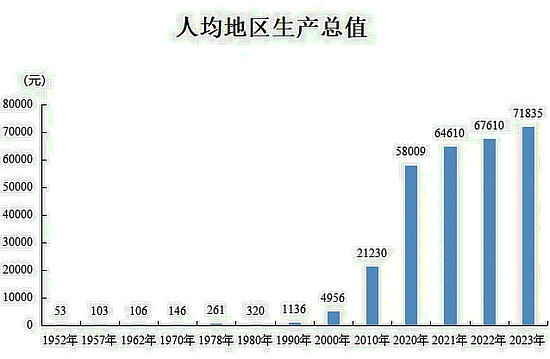

經濟總量連跨新臺階,1952年四川地區生產總值(GDP)僅24。6億元,1973年突破百億、達到103。9億元,用21年時間實現百億跨越;1991年突破千億、達到1016。3億元,用18年時間實現從百億到千億的跨越;2007年突破萬億、達到10562。1億元,用16年時間實現從千億到萬億的跨越;2023年達到60132。9億元,躍居全國第5位、穩居西部第1位。GDP占全國的比重由1952年的3。6%提高到2023年的4。8%。經濟發展保持穩健,按不變價格計算,1953—2023年四川經濟年均增長8。0%、高于全國0。1個百分點,其中,西部大開發以來,四川經濟增速連續20年高于全國平均水平;2020年以來,四川積極應對各種風險挑戰,牢牢穩住經濟基本盤,2020—2023年均增長5。2%、高于全國0。5個百分點。發展質效大幅提升,1952年,四川人均GDP僅為53元,1957年超過百元、1990年超過千元、2006年超過萬元,2023年達到71835元、突破1萬美元,按不變價格計算,1953—2023年年均增長7.1%、高于全國0.6個百分點。

(二)地方財力明顯增強

新中國成立初期,財政來源匱乏,改革開放后隨著經濟的快速發展,財政收入規模不斷增加。1978年,四川地方一般公共預算收入不足40億元,1989年超過百億元,2008年超過千億元,2023年達到5529。1億元,是1978年的148。2倍,1979—2023年年均增長11。7%;占全國地方財政收入的比重由1978年的3。9%提高到4。7%,財力增加為四川經濟建設、社會事業發展提供了有力的資金保障。一般公共預算支出從1978年的35。7億元提高到2023年的12732。8億元,增長356。5倍,1979—2023年年均增長13。9%。

(三)市場活力加快釋放

市場主體是高質量發展的微觀基礎。隨著經濟社會快速發展,市場活力加快釋放,市場主體快速增長,改革開放初期,全省市場主體總量僅10萬戶左右,1984年突破100萬戶,2023年末超過900萬戶。市場主體競爭力明顯增強,2023年全省規模以上工業企業達到18044家,是1998年的3。6倍,實現營業收入4。9萬億元,企業數量和規模總量位列西部第一;規模以上服務業企業10001戶,是2012年的3。4倍。民營經濟實現了從小到大的跨越式發展,2023年末,四川省民營經濟主體達到876。7萬戶,占市場主體總量的97。3%;2023年民營經濟增加值達32195。1億元,是1978年的5030。5倍,按不變價格計算,1979—2023年年均增長16。5%、高于同期GDP年均增速6。8個百分點。

二、結構調整蹄疾步穩,現代化產業體系加快構建

產業興則經濟興,結構好則發展好。四川是國家戰略大后方,75年來,四川不斷優化產業結構、行業結構,加快建設服務國家全局體現四川特色的現代化產業體系,加快打造產業備份基地,更好維護國家產業和經濟安全,產業鏈供應鏈現代化水平不斷提升。

(一)農業大省金字招牌更加閃耀

四川是農業大省。改革開放后,率先開展以家庭聯產承包責任制為主的農村經濟體制改革,黨的十八大以來,聚力打造新時代更高水平“天府糧倉”,加快推進農業大省向農業強省跨越。農業總量跨越增長,1952年第一產業增加值14。6億元,1980年突破百億元、2002年突破千億元,2023年達到6056。6億元,穩居全國前列,按不變價格計算,1953—2023年年均增長3。8%。農業生產能力明顯提升,耕地灌溉面積從1949年的51。9萬公頃增加到2023年的299。4萬公頃,增長4。8倍;2023年全省農業機械總動力為5027。2萬千瓦,是1978年的14。4倍。守牢糧食安全底線,2023年全省糧食總產量達3593。8萬噸,創2000年以來新高,是1949年的3。3倍;油菜籽產量354。4萬噸,是1952年的21。5倍。多元化食物供給體系加快構建,生豬出欄6662。7萬頭,是1949年的51。1倍,居全國第1位;水果產量1490。4萬噸,是1949年的363。5倍;水產品產量178。9萬噸,是1949年的894。5倍。

(二)新型工業化深入推進

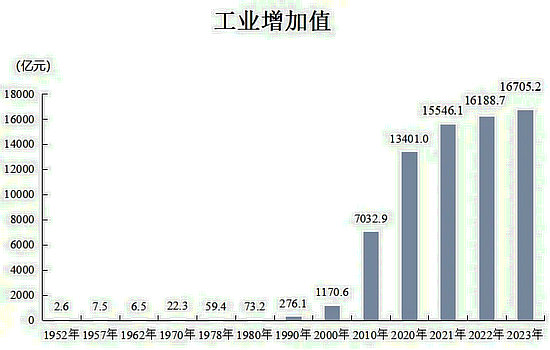

四川是我國為數不多擁有全部41個工業大類、31個制造業大類的省份。四川工業起步于“一五”時期,奠基于“三線”建設,改革開放后,四川工業進入快速發展時期,黨的十八大以來,四川堅持把推進新型工業化擺在全局工作的突出位置,堅定不移推進工業興省制造強省,因地制宜培育優勢產業,實現了從一窮二白到工業大省的重大跨越。工業實力不斷壯大,1952年全省工業增加值2。6億元,工業化率僅為10。5%;1973年工業化率首次超過30%;改革開放后,四川工業進入快速發展階段,1984年工業增加值突破百億元,1997年超過千億元,2013年邁過萬億大關,2023年達到16705。2億元,按不變價格計算,1953—2023年年均增長11。4%,高于全國0。9個百分點。優勢產業提質增效,改革開放初期,機械、食品制造、紡織皮革、化學和冶金占全省工業的八成左右;隨著行業結構持續優化調整,優勢行業加快發展,對全省工業貢獻突出,2023年電子信息、裝備制造、食品輕紡、能源化工、先進材料、醫藥健康六大優勢產業實現營業收入4。7萬億元。產品供給能力逐步增強,規模以上工業產品達到489種,生鐵、粗鋼產量分別達到1983。6萬噸、2688。8萬噸,分別是1949年的1964。0倍、3021。1倍;汽車產量97。5萬輛,是2000年的40。8倍;微型計算機設備、手機等產品實現從無到有。

(三)服務業主導地位凸顯

服務業是國民經濟的重要組成部分,服務業的發展水平是衡量現代經濟社會發展程度的重要標志。四川加快構建優質高效服務業新體系,推動服務業高質量發展,服務業逐步擎起國民經濟的“半壁江山”,成為支撐和拉動經濟發展的主動力。服務業貢獻日益突出,1952年,四川服務業增加值6。4億元,僅占GDP的25。9%;改革開放后,服務業快速發展,1985年服務業增加值突破百億,1997年突破千億;2013年突破萬億;2015年服務業增加值比重超過第二產業,2017年服務業增加值占比首次突破50%;2023年服務業增加值達到32769。5億元,占GDP的比重提高至54。5%,對經濟增長的貢獻為62。5%;按不變價格計算,1953—2023年年均增長9。4%,高于全國1。2個百分點。現代服務業加快發展,金融業增加值從1952年的0。5億元提高到2023年的3997。4億元,占GDP的比重從2。1%提高至6。6%;規模以上信息傳輸軟件和信息技術服務業、科學研究和技術服務業企業均由2015年的不足500家增至2023年的逾千家。

三、科技創新百花齊放,高質量發展行穩致遠

革故鼎新,方能破除各種藩籬,帶來萬千景象。教育、科技、人才是中國式現代化的基礎性、戰略性支撐。75年來,四川深入實施創新驅動發展戰略、科教興川和人才強省戰略,不斷為全省經濟發展增動能添活力。

(一)教育事業蓬勃發展

四川是科教大省,新中國成立以來,伴隨著國家恢復高考、素質教育、高校擴招等一系列教育改革,四川教育事業得到快速發展。2023年全省擁有各級各類學校2。2萬所,其中普通高校137所、比1952年增加127所;在校生(不含成人本專科)1544。8萬人,其中普通高校在校生從1952年的不足萬人增加到216。4萬人;專任教師102。3萬人,其中普通高校專任教師從1952年的1000余人增加到11。0萬人。教育普及程度大幅提高,2023年末,高中階段毛入學率達94。4%,比2000年提高63。0個百分點;高等教育毛入學率達57。9%,比2012年提高29。5個百分點。

(二)人才優勢充分彰顯

四川是人口大省,具備發展新質生產力的人才優勢。就業總量穩定增長,2023年就業人口達到4722萬人,是1952年的2。3倍。就業結構持續優化,隨著三次產業結構優化調整,三次產業就業結構由1952年的86。5∶4。4∶9。1轉變為2023年的32。5∶23。3∶44。2,非農就業人員占比提高54。0個百分點;隨著新型城鎮化加快推進,城鄉勞動力流動提速,城鄉就業結構由1952年的9。7∶90。3調整為2023年的53。9∶46。1,城鎮就業人員占比提高了44。2個百分點。人口素質不斷提高,文盲率從1964年的39。96%下降到2020年的3。98%;大學及以上人口從1964年每10萬人中僅有284人,大幅上升到2020年的13267人;16—59歲勞動年齡人口平均受教育年限從2010年的9。07年提高至2020年的10。27年。科技人才隊伍建設不斷加強,2023年,全省擁有專業技術人才438萬人,其中具有職稱證書的300余萬人;在川“兩院”院士達到67位。

(三)創新驅動成果豐碩

四川自覺履行在國家實現高水平科技自立自強中的戰略使命,深入推進全面創新改革,加快建設創新型省份,科技創新成果豐碩。研發經費投入力度不斷加大,2006年超過百億元,2020年突破千億元,2022年達到1215。0億元,是1996年的46。4倍,年均增長15。9%。研發經費投入強度(R&D經費與GDP之比)達2。14%,比1996年提高1。23個百分點。創新主體加快培育,全省高新技術企業達到1。69萬家,科技型中小企業達到2。1萬家。創新平臺建設推進有力,2023年末,四川擁有10個國家大科學裝置,居全國第3位;擁有8個國家級高新技術產業開發區,205個國家級創新平臺。創新成果不斷涌現,一批重大關鍵技術攻關和成果產業化取得突破,運20、C919大飛機機頭批量交付,芯片封裝載板材料實現國產化,國內首臺自主創新產品F級50兆瓦重型燃氣輪機成功商用。

(四)新質生產力茁壯成長

科技創新持續賦能新質生產力發展,新產業新產品方興未艾,新業態新模式層出不窮,新動能成為引領高質量發展的重要引擎。成果轉化深入推進,2023年全省專利授權量達到11。3萬件,其中發明專利授權3。3萬件,年末有效發明專利擁有量達14。0萬項;技術合同成交額達到1951。6億元,技術合同成交額與GDP之比提高至3。2%。數字經濟賦能增強,搶抓“東數西算”機遇,建設全國一體化算力網絡成渝國家樞紐節點(四川),2023年全省數字經濟核心產業增加值達4899。1億元,占地區生產總值的比重達8。1%,較2021年提高0。6個百分點。新興產業加快培育,2023年全省高技術制造業增加值占比達15。6%,較2015年提升1。8個百分點;戰略性新興產業產值占規模以上工業總產值比重達到29。4%,較2015年提升15。1個百分點。

四、基礎建設實現飛躍,現代化基礎設施提檔升級

九層之臺始于壘土之時,夯基固本鑄就康莊大道。交通、能源、電信、水利等基礎設施是經濟社會發展的重要支撐,現代化建設必須擁有現代化的基礎設施體系。75年來,四川加快推進交通樞紐、新型能源體系、信息基礎設施建設等,基礎設施不斷提檔升級。

(一)綜合交通網絡加快建設

四川搶抓西部大開發等重大戰略機遇,大力推進交通、能源、水利等重大項目建設,加快成為國家綜合立體交通網重要一極,“四向八廊”開放大通道加速暢通,實現從“蜀道難”“蜀道通”到“蜀道暢”的歷史性巨變。2023年,公路、鐵路、航空和水路等運輸方式完成貨物周轉量3279。7億噸公里,是1978年的15。2倍。公路路網提檔升級,全省公路里程41。8萬公里,是1978年的5。1倍,居全國第1位,其中高速公路通車里程9806公里,居全國第3位,實現了高速公路所有市(州)通達。高鐵建設取得重大突破,全省鐵路營業里程6471公里,是1978年的2。3倍,其中高速鐵路里程1873。5公里,已聯通20個市(州),成都東客站成為西部最大的鐵路客運站、全國鐵路六大樞紐客運站之一。民用航空能級擴展,成都成為國內第三個擁有雙國際樞紐機場的城市,成都國際航空樞紐年旅客吞吐量近7500萬人次,居全國第3位,全省17座民用運輸機場投用,正著力打造中國民航發展第四極。

(二)能源供給保障能力持續增強

四川是能源資源大省,水電、天然氣資源豐富,是全國西電東送、西氣東輸重要源頭,全國清潔能源基地。二灘水電站、溪洛渡、向家壩、烏東德、白鶴灘等10余座重大水電工程建成發電,2023年全省清潔能源裝機容量達到1。1億千瓦,其中水電裝機容量9759萬千瓦,居全國第1位;規模以上企業水力發電量3583。3億千瓦時,比1949年增長1。9萬倍,穩居全國第1位。天然氣呈多元化發展趨勢,天然氣產量602億立方米,占全國總產量的25。9%,是1949年的5472。7倍,穩居全國第1位。

(三)信息通信網絡不斷完善

隨著郵電網絡和信息網絡的不斷發展完善,四川信息通信業規模不斷擴大,服務種類不斷豐富,信息化水平不斷提高。全省郵電業務總量從1978年的僅7321萬元增至2023年的1466。6億元。移動電話實現從無到有、從1G到5G的轉變,2023年末移動電話用戶達9671萬戶,移動電話基站數達59。4萬個,其中4G基站33。4萬個,5G基站17。4萬個。互聯網普及率迅速提高,互聯網寬帶接入用戶從2011年的僅668。4萬戶增至2023年的3767。8萬戶。

五、內外需求量質齊升,雙循環發展互促共進

海納百川要觀匯流之勢。四川是全國重要的市場腹地和內陸開放門戶,75年來,四川充分發揮比較優勢,加快構建完整內需體系,堅定不移擴大對外開放,更好利用國內國際兩個市場、兩種資源,積極融入和服務構建新發展格局。

(一)消費市場繁榮發展

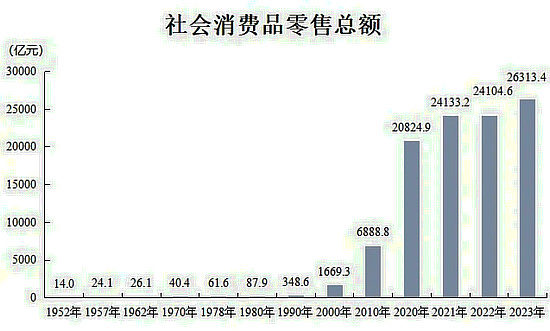

隨著市場經濟持續快速增長,四川消費市場規模不斷擴大。1952年四川社會消費品零售總額僅14億元,1981年突破百億元,1996年突破千億元,2013年突破萬億元,2023年達到26313。4億元,躍居全國第5位,是1952年的1879。5倍,年均增長11。2%、高于全國0。2個百分點。國際消費目的地加快建設,“蜀里安逸”消費品牌體系初步形成,成都成為全國首店經濟第三城、夜間經濟第一城。新模式新業態加快發展,2023年全省限額以上企業(單位)通過互聯網實現的商品零售額達1796。9億元,是2015年的5。4倍,年均增長23。5%,高于同期社會消費品零售總額年均增速15。1個百分點;占限額以上商品零售的比重達19。8%,比2015年提高14。6個百分點。

(二)對外貿易快速提升

四川牢牢抓住西部大開發、“一帶一路”等重要歷史機遇,堅定推進高水平對外開放,積極構筑向西開放戰略高地和參與國際競爭新基地,大踏步從內陸腹地走向開放前沿。1978年進出口總額4067萬美元,1981年突破1億美元,1991年突破10億美元,2006年突破百億美元,2020年突破千億美元,2023年全省貨物進出口額達1361。1億美元,是1978年的3346。8倍,年均增長19。8%。高水平開放平臺加快建設,現有50多個國家級綜保區、高新區、經開區和121個省級開發區。對外交流合作持續深化,成功舉辦世界動力電池大會、世界清潔能源裝備大會、世界顯示產業大會、西博會、科博會、糖酒會等活動。

(三)雙向投資提質擴量

四川持續優化外商投資環境,加大招商引資力度,外商投資持續升溫,2023年全省外商直接投資總額創歷史新高,達到245。2億元,穩居中西部第1位;新設外商投資企業(機構)908家,存量外資企業達到5390家、總量居中西部第1位。在川落戶世界500強達到381家、居中西部第1位,其中,境外世界500強達到258家。與此同時,四川企業“走出去”步伐加快,2023年,四川非金融類對外直接投資137。5億元,對外承包工程完成營業額412。4億元、新簽合同額965。9億元。

六、區域戰略貫穿始終,區域發展新格局加快形成

破解不平衡不充分難題必須將區域發展戰略貫穿始終。75年來,四川大力實施區域協調發展戰略,加快推動國家戰略在四川落地見效,地區發展差距持續縮小,協調發展水平穩步提升。

(一)成渝地區雙城經濟圈建設縱深推進

四川以成渝地區雙城經濟圈建設為總牽引,堅持川渝一盤棋,奮力打造帶動全國高質量發展的重要增長極和新的動力源。發展能級邁上新臺階,2020年成渝地區雙城經濟圈經濟總量為6。6萬億元,2023年突破8萬億元,達到81986。7億元,占全國、西部地區的比重分別為6。5%、30。4%;2020—2023年年均增長5。4%、高于全國0。7個百分點,引領示范帶動作用不斷增強。川渝多領域合作縱深推進,川渝天然氣千億立方米產能基地等重點項目加快實施,10個毗鄰地區合作平臺建設成效初顯,開展交通、民政、醫療、教育等公共服務便捷生活行動,渝昆、成達萬、成渝中線等高鐵建設取得新進展,成渝城際高鐵動車日均開行超100對,實現一小時通達生活圈。

(二)五區共興協調發展成效明顯

五區經濟特色發展,成都平原經濟區引領作用突出,2023年經濟總量達到37056。6億元,占全省的六成以上;川南經濟區一體化發展加快推進,經濟總量突破萬億,達到10090。1億元,是2005年的8。9倍;川東北經濟區振興發展勢頭良好,經濟總量達到8864。1億元,是2005年的7。8倍;攀西經濟區轉型發展成效明顯,經濟總量達到3564。9億元,是2005年的6。7倍;川西北生態示范區綠色發展特色鮮明,經濟總量突破千億,達到1016。6億元,是2005年的8。4倍。市(州)經濟競相發展,1978年,全省經濟總量上10億元的僅有成都、德陽、綿陽、南充、宜賓、達州6個市。千億、萬億市(州)從無到有,成都市經濟總量突破2萬億元,18個市(州)跨進千億俱樂部,9個市(州)經濟總量超過2000億元;省域經濟副中心加快培育,綿陽經濟總量率先突破4000億元,宜賓—瀘州組團加快培育先進制造業新優勢、做強南向開放樞紐門戶功能,經濟總量突破6500億元;南充—達州組團構建四川東向北向開放高地、打造綠色發展樣板區,經濟總量突破5300億元。

(三)城鄉融合發展扎實推進

四川以縣域為切入點推進城鄉融合發展,城鎮化水平顯著提升,2023年全省常住人口城鎮化率達到59。49%,比2000年提高32。79個百分點,年均提高1個百分點以上。縣域經濟加快發展,2000年經濟總量上百億的縣(市、區)僅有5個,2023年經濟總量過百億的縣(市、區)增至128個,其中超過500億元的33個,超過1000億元的11個。強區強縣強鎮大力培育,2023年四川入圍全國“百強區”“百強縣”數量分別達到13個和7個。

七、民生福祉持續增進,改革發展成果普惠共享

江山就是人民,人民就是江山。75年來,四川始終堅持以人民中心的發展思想,持續增進民生福祉,做到民之所盼、政之所向,脫貧攻堅取得決定性勝利,居民收入顯著提高,人民生活大幅改善。

(一)脫貧攻堅取得決定性勝利

四川精準識別貧困對象、精準查漏補缺、精準驗收摘帽,全面打贏脫貧攻堅戰,全省88個貧困縣全部摘帽、11501個貧困村全部退出、625萬建檔立卡貧困人口全部脫貧,解決了延續千年的絕對貧困和區域性整體貧困問題。堅決守住不發生規模性返貧的底線,鞏固拓展脫貧攻堅成果,推進脫貧地區鄉村產業、人才、文化、生態、組織全面振興,脫貧地區農民人均純收入持續高于全省平均水平。啟動欠發達縣域托底性幫扶工作,動員各方面資源和力量補齊最突出短板,39個欠發達縣域經濟增速持續高于全省平均水平,追趕發展勢頭良好。

(二)居民生活水平顯著提升

居民收入持續增加,2023年全體居民人均可支配收入32514元,其中,城鎮、農村居民人均可支配收入分別為45227元、19978元,分別是1978年的133。8倍、170。8倍,1979—2023年年均分別增長11。5%、12。1%,均高于同期GDP增速。城鄉收入相對差距縮小,城鄉居民人均可支配收入之比從1978年的2。9縮小到2023年的2。3。消費能力大幅提升,2023年城鎮、農村居民人均生活消費支出分別達到29280元、17901元,分別是1978年的93。2倍、164。2倍,年均分別增長10。6%、12。0%;城鎮居民恩格爾系數從1978年的59。2%降至2023的32。8%,農村居民恩格爾系數從1978年的73。6%降至2023年的34。1%。

(三)民生保障底線兜住兜牢

四川加快構建多層次社會保障體系,社會保障水平穩步提高。2023年全省城鎮職工基本養老保險參保人數達到3426。3萬人,其中參保職工2379。2萬人,是1995年的8。1倍;參加基本醫療保險人數達到8132。8萬人;參加失業、工傷、生育保險人數分別為1191。3萬人、1584。8萬人和1218。9萬人,分別是1995年的3。3倍、8。1倍和12。2倍;城鄉居民最低生活保障人數409。7萬,是2005年的1。8倍。

八、社會事業繁榮進步,經濟社會發展協調共興

社會事業與人民日益增長的美好生活需要息息相關。新中國成立以來,四川社會事業取得長足進步,文化、衛生、體育等領域服務與產品供給更加豐富,社會事業發展與經濟發展互促共進,經濟社會發展的協調性逐步增強。

(一)文化事業繁榮發展

四川是中華文明的重要發源地之一,文旅資源富集、歷史底蘊深厚。75年來,四川著力提升四川文化軟實力,尤其是黨的十八大以來,堅定文化自信,全面推進文化體制改革,加快構建公共文化服務體系,加快文化資源整合,打造民族文化品牌,以文化強省建設助推治蜀興川再上新臺階。公共文化設施加快建設,全省公共圖書館、博物館、文化站分別為209個、272個、4063個,分別是1952年的52。3倍、272倍、27。8倍。文旅融合發展成效顯著,全省現有5處世界遺產、262處全國重點文物保護單位,數量、等級均居全國第一方陣。2023年,全省A級景區共接待游客6。3億人次,實現門票收入61。5億元。文化產業實力顯著增強,四川省文化產業增加值從2016年的1323。8億元增長至2022年的2446。7億元,年均增長10。8%,占GDP的比重從2016年的4。02%提高至2022年的4。32%。截至2023年,全省共有規模以上文化及相關產業企業2724戶,實現營業收入5633。6億元,資產規模9449。6億元,各項指標穩居西部首位。

(二)衛生健康事業全面推進

人民健康是民族昌盛和國家富強的重要標志。75年來,四川衛生健康事業從小到大、由弱到強,特別是黨的十八大以來,四川緊緊圍繞“健康中國”建設各項要求,推動衛生健康事業實現新的發展。醫療服務能力持續提升,全省擁有醫療衛生機構7。5萬個;衛生機構床位數70。9萬張,是1978年的5。1倍;衛生技術人員74。0萬,是1978年的4。7倍。居民健康水平穩步提升,我省平均預期壽命由1990年的66。3歲提高到2020年的77。8歲;嬰兒死亡率由新中國成立初期的200‰下降到2023年的3。9‰;孕產婦死亡率由新中國成立初期的1500/10萬降至2023年的12。8/10萬。

(三)體育事業快速發展

年來,省委、省政府認真貫徹“全民健身”國家戰略,積極推進“健康四川”行動,特別是黨的十八大以來,圍繞加快發展體育產業、促進體育消費等出臺了一系列文件,將四川體育產業納入全省“4+6”現代服務業體系和“六大優勢”產業提質倍增行動計劃,予以重點培育。新中國成立初期,四川僅有體育場地469個;2023年底,全省共有體育場地30。6萬個,體育場地總面積2。1億平方米,人均體育場地面積2。5平方米。2018年四川體育產業增加值達530億元、2019年突破600億元、2021年突破700億元,2022年達792。7億元、占GDP的比重為1。4%。第31屆世界大學生夏季運動會、羽毛球湯姆斯杯暨尤伯杯賽等體育賽事成功舉辦,2025年世界運動會也將在成都舉辦,在體育賽事影響帶動下,四川的國際影響力和美譽度極大提升。

九、生態環境持續改善,綠色發展底色厚植

綠水青山就是金山銀山。四川是長江黃河上游重要生態屏障,在國家生態安全戰略格局中具有重要地位。75年來,四川把生態文明建設放在突出地位,特別是黨的十八大以來,四川牢記囑托,樹牢上游意識,扛起上游責任,全面推進美麗四川建設,堅持綠色、循環、低碳發展,努力繪就巴山綠、蜀水清、天府藍的美麗畫卷。

(一)生態環境不斷改善

環境質量大幅提升,2023年全省203個國考斷面、142個省考斷面、285個水功能區全面達標。空氣質量穩步提升,全省環境空氣質量綜合指數在全國排名提升至第13位。綠化美化成效顯著,啟動科學綠化試點示范省建設,全省共有濕地公園55個,公園綠地面積超過6萬公頃,綠道建設累計超過1。1萬公里;共建成國家生態文明建設示范區39個,“綠水青山就是金山銀山”實踐創新基地10個。

(二)綠色轉型加快推進

工業綠色轉型全面提速,2023年,四川綠色低碳優勢產業增加值占全省規模以上工業比重達33。1%;2022—2023年年均增長15。8%,高于同期規模以上工業增加值增速10。9個百分點,其中,晶硅光伏、動力電池等產業加快發展,成為帶動四川工業經濟發展的重要支撐。能源消費結構持續優化,從新中國成立初期的以煤炭為絕對主體的能源消費,持續向多元化、低碳化、清潔化發展的能源消費轉變,全省非化石能源占能源消費總量比重超過37%、高于全國20個百分點左右,穩居全國前列。

(三)節能降耗成效顯著

四川堅定實施能源消費總量和強度“雙控”制度,能源利用效率不斷提高,單位GDP能耗持續下降,“十一五”“十二五”“十三五”時期降幅均超額完成目標任務,2020—2023年全省單位GDP能耗已累計下降7。8%,同時,氮氧化物、揮發性有機物、化學需氧量、氨氮等主要污染物重點工程累計減排量均提前兩年完成國家下達的“十四五”減排目標任務。

年風雨兼程、砥礪前行,巴蜀兒女譜寫了四川波瀾壯闊的歷史篇章,巴蜀大地滄桑巨變,經濟社會發展取得令人矚目的輝煌成就。展望未來,在以習近平同志為核心的黨中央的堅強領導下,四川人民團結一心、銳意進取、埋頭苦干,勇踏實現第二個百年奮斗目標新的趕考之路,奮力譜寫中國式現代化四川新篇章。未來的天府之國必定更加富足安寧、巴山蜀水必定更加秀美安瀾、人民生活必定更加幸福安逸!

編輯:郭成